Johnny Marcus

Qual é o limite para a persistência na realização de um projeto? Quem e/ou o que determina que é hora de parar? O que fazer então quando as portas insistem em não se abrir? As respostas não são simples, como, de costume, nada é simples na vida.

Mas que voz é essa que insiste em ecoar no fundo da alma nos mandando seguir em frente a despeito de tudo?

“Beco Sem Saída: A Chacina do Beco do Candeeiro 20 Anos Depois” é o livro-reportagem ao qual tenho me dedicado nos últimos dois anos. Quando comecei a trabalhar no projeto, por suposto, sabia de todas as dificuldades que encontraria pela frente. E agora vejo com clareza um grande equívoco de minha parte.

Eu julgava que a primeira coisa a fazer era a captação de apoio financeiro para a publicação da obra, e também para custear idas ao interior para entrevistar as mães dos menores assassinados.

Ingenuidade, admito, misturada com idealismo, me faziam pensar que pessoas com consciência social, poder público ou entidades beneméritas privadas teriam a sensibilidade de compreender o valor social do meu trabalho. E dessa forma não me seria difícil levantar o milionário orçamento de quinze mil reais para a publicação do livro.

Contudo, não era isso o mais importante. O mais importante, mesmo dentro de minhas limitações, era escrever. E então o Universo se movimentaria a meu favor.

Não tenho como expressar a gratidão às pessoas que fizeram a compra antecipada do livro no valor de trinta reais ou contribuíram com doações. Agradeço também aos colegas de imprensa pela abertura dada em seus veículos para que eu pudesse explicar o que estava fazendo.

É para estes amigos que escrevo, pois o meu compromisso era de que o livro fosse entregue em janeiro de 2019. Não foi possível. Ainda mais depois da divulgação do resultado do Fundo Municipal de Apoio e Estímulo à Cultura de Cuiabá pelos 300 anos de Cuiabá. Meu projeto não foi selecionado.

Se bem que não teria feito muita diferença ter sido contemplado pois, – até onde eu saiba – mesmo com a lista dos vencedores tendo saído no início do ano, até hoje os dez escritores vencedores não viram a cor do dinheiro.

Com 95% do livro pronto a angústia do processo de produção cede lugar à angústia de não ter esse trabalho publicado da maneira como idealizei.

Gastei muita sola de sapato em busca de patrocínio para “Beco Sem Saída”. Muitas pessoas tiveram a gentileza de me ouvir, mas disseram que não podiam ajudar. Fazer o quê? A vida tem dessas coisas e o “não” sincero é sempre bem-vindo.

O que ainda não aprendi a lidar, confesso, é com o “sim” dissimulado. Como alguém pode empenhar a palavra, anotar seus dados bancários, estabelecer um prazo, e calar-se quando vence esse prazo? Ou pior ainda, quando procurado, dizer “sinto muito, mas não vai dar”, como se fosse a coisa mais normal do mundo? É esse tipo de gente que arrota lições de ética nas redes sociais.

Meu projeto de apresentação do livro-reportagem “Beco Sem Saída: A Chacina do Beco do Candeeiro 20 Anos Depois” deve estar mofando – se ainda não foi jogado fora – nas gavetas de muitos gabinetes de parlamentares da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Contar a história de meninos pobres sendo assassinados não deve dar voto.

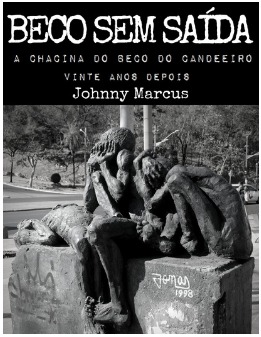

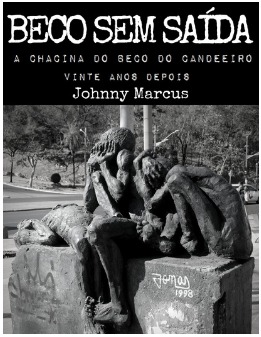

Ano passado um grande amigo chegou pra mim e disse: “Véi, como é que você quer que alguma empresa financie um livro com essa foto na capa e com título de chacina?”

Ele parece ter razão mesmo, mas isso não vai me fazer mudar nada de um livro no qual coloquei muito da minha alma. Não vou usar de eufemismos para contar a história de Baby, Indinho e Nado.

Mesmo que “Beco Sem Saída” não seja impresso este ano, vou lançá-lo em formato PDF e distribuir gratuitamente. Não escrevi esse livro para ganhar dinheiro. Escrevi porque sou contador de histórias e esta é uma história que, na minha opinião, a mídia local – como de costume – contentou-se com uma cobertura protocolar.

Por falta de meios, meu livro ainda terá algumas lacunas. Não tenho como ficar esperando ad aeternum a boa vontade das autoridades do Judiciário que trabalharam no caso pra falar. Se bem que algumas delas quando procuradas disseram que não falariam mesmo. Até o momento também não consegui localizar Verminose, único sobrevivente da chacina.

Meses atrás, por exemplo, estive com dona Rosa, 70 anos, mãe de Reginaldo, o Nado. Ela gentilmente abriu as portas da casa e do coração para me contar a história do filho, executado aos 16 anos de idade com cinco tiros à queima-roupa junto com os amigos Adileu (Baby), 13, e Edgard (Indinho), 15, em 10 de julho de 1998, no Beco do Candeeiro.

Por vários momentos nenhuma palavra foi dita. Não era pura e simplesmente uma situação de repórter e fonte, mas duas almas interagindo através da empatia do silêncio.

Muito embora não haja nada encoberto que não seja descoberto, nunca foi minha intenção fazer o trabalho da polícia e tentar resolver o caso. O que se quer é contar a história de três garotos pobres e usuários de drogas que foram executados de forma brutal; tentar compreender como e por que trocaram o aconchego do lar pela crueza das ruas.

Não deixar a Chacina do Beco do Candeeiro cair na vala comum do esquecimento é, também, evitar que esse tipo de barbárie se perpetue. Muitos dedos, além dos do assassino, puxaram o gatilho da arma que matou os menores.

Dona Albina, mãe de Indinho, me disse ano passado, num tom de voz que misturava impotência e frustração que “não existe justiça para pobre e preto”.

Li muitas vezes as cerca de 1200 páginas dos autos do processo. Isso para cumprir a segunda meta do livro-reportagem, a saber, como é que Ministério Público, Gaeco e Polícia Civil, conseguiram a proeza de, em 16 anos, não resolver o caso.

Em 2014 o acusado Adeir de Souza Guedes Filho, o “Zé do Caixão”, foi absolvido em júri popular e o Ministério Público deu o caso por encerrado.

Os cinco volumes dos autos, por vezes, se constituem num verdadeiro samba do crioulo doido, com sua infinita papelada que fala muito e não diz nada.

Recentemente conversei com uma renomada operadora do Direito que teve participação no processo e, de forma seca e direta, ela afirmou que essa aparente inépcia, na verdade, encobre a verdadeira natureza de uma investigação que desde o início foi aberta para não se chegar a lugar nenhum.

O Beco do Candeeiro, oficialmente 27 de Dezembro, é a primeira rua da nossa cidade. Foi ali, segundo conta em livro o historiador Aníbal Alencastro, que aconteceu o primeiro homicídio de Cuiabá, alguns anos depois de sua fundação.

No logradouro, um comerciante português, junto com a lindíssima esposa índia, tocava uma espécie de pousada. Numa noite, enquanto a companheira tinha ido ao córrego da Prainha apanhar água, um cliente disse ao português: “Olha, tem um homem estranho lá dentro da sua casa”.

Enlouquecido de ciúme, por achar que estava sendo traído, o comerciante armou-se de um facão e foi ver de quem se tratava. No quintal da casa, viu um homem deitado na rede embaixo de uma bananeira. O golpe foi certeiro e a morte do intruso instantânea.

Foi quando a índia, chegando com a bília na cabeça e percebendo o que havia acontecido, gritou desesperada: “O que você fez homem? Quem tá deitado aí é o seu pai que acabou de chegar de viagem pra te visitar”.

A tragédia parece fazer parte da história do Beco do Candeeiro. Nos 300 anos de Cuiabá, a chacina de Baby, Indinho e Nado é uma história que, acima de tudo, contrasta com a ascensão e decadência da cidade, justamente no lugar onde tudo começou.

Hoje, no Beco do Candeeiro, a ruína do casario e dos monumentos, é também a ruína da própria condição humana, num lugar onde perambula uma gente que apesar de tudo insiste em viver. Uma gente que apesar de viver numa cracolândia, ainda é gente.

No ano do tricentenário de Cuiabá, esses esqueletos não podem mais ficar escondidos nos porões da história. A cultura, na amplitude maior do termo, de Cuiabá não se limita a rasqueado, cururu, siriri, farofa de banana, maria isabel, falar cuiabano e que tais.

O locutor nos ensinou que a cidade vive dos que vivem nela. O maior patrimônio de Cuiabá é o seu povo. O seu povo festivo, erudito e acolhedor; mas também o seu povo triste, ignorante e sofredor.

NADO, BABY E INDINHO

Em 10 de julho de 1998, os adolescentes Adileu Santos, o Baby, 13, Edgard Rodrigues de Arruda, o Indinho, 14, e Reginaldo Dias Magalhães, o Nado, 16, foram executados a tiros na rua 27 de Dezembro, popularmente conhecida como “Beco do Candeeiro”, no centro histórico de Cuiabá, Mato Grosso. Eles eram usuários de drogas e, junto com outras pessoas, se concentravam no calçadão da parte comercial da cidade.

O caso ganhou grande repercussão na mídia local e até mesmo nacional, e gerou forte comoção social. As investigações conduzidas pelo Ministério Público levaram a um único suspeito: um ex-policial militar, que acabou absolvido por falta de provas após submetido a júri popular.

A investigação trabalhou primordialmente com duas vertentes: os crimes teriam sido cometidos por causa de dívidas não pagas na compra de drogas e vingança do marido de uma mulher que teria sido assaltada por um dos rapazes.

Grupos de defesa dos Direitos Humanos, todavia, levantam a hipótese de a chacina ter sido parte de um processo de eugenia implementado pelo Estado.

Mesmo com grande destaque na chamada imprensa policial, a história dos três meninos nunca foi devidamente contada.

Essa é justamente a principal proposta de “Beco Sem Saída – A Chacina do Beco do Candeeiro 20 Anos Depois”: mostrar como esses meninos chegaram às ruas.

Outro objetivo é esmiuçar as investigações conduzidas pelo Ministério Público, através de análise criteriosa dos autos do processo e entrevistas com autoridades que estiveram à frente do inquérito, e avaliação de sumidades da área jurídica.

Revisitar a chacina do Beco do Candeeiro não somente é uma forma de não deixar a barbárie cair no esquecimento, mas sobretudo evitar que eventos dessa natureza voltem a ocorrer.

Em fase final de produção, “Beco Sem Saída – A Chacina do Beco do Candeeiro 20 Anos Depois” tem à frente o jornalista, radialista e professor cuiabano Johnny Marcus.

PRÓLOGO DO LIVRO

– Onde que é o cabaré? – perguntou o homem ao menino sujismundo largado ao léu na calçada da rua 27 de Dezembro, no centro histórico de Cuiabá, na fria noite de 10 de julho de 1998. Cerca de dez metros à frente, no lado oposto, completando o trio de mosqueteiros, seus dois parceiros se preparavam para mais uma “cachimbada” de pasta-base de cocaína.

A estreiteza da rua quase tricentenária, a primeira da cidade a receber iluminação pública, com seus casarões decadentes, carcomidos pelo tempo e pelo descaso do poder público, refúgio de uma gente que apesar de tudo insiste em viver, relegava apenas metro e meio do céu pouco estrelado a Indinho, 15, Baby, 13, e Nado, 16.

No início do logradouro, invisível sob a penumbra da Praça Dr. Alberto Novis, estava o D’Artagnan da turma. Verminose, 16, apesar da enorme vontade de se juntar aos outros capitães do asfalto, permaneceu imóvel, indiferente ao odor nauseabundo de excremento humano, como que a pressentir que o Beco do Candeeiro, nome extraoficial da via, se transformaria, dali a pouco, no próprio vale da sombra da morte.

Eram quase oito da note daquela sexta-feira e o homem que pedira a informação tinha acabado de descer, pelo lado do carona, de um Passat preto, na rua Campo Grande, estacionado junto ao calçadão da Galdino Pimentel. Tão logo o sujeito desembarcou do veículo, o condutor seguiu em frente, virando à direita na avenida Tenente Coronel Duarte.

– É “bênhali”! – apressou-se Baby apontando para o fim do beco, na esperança de ganhar algum. O “rendivú”, pronúncia adaptada da nostálgica boemia cuiabana para a expressão francesa “rendez-vous”, ou como ditavam as boas normas da outrora aristocrática Cuiabá, “um encontro planejado entre duas ou mais partes num lugar e horários específicos”, ficava na Voluntários da Pátria, ao lado da Igreja Senhor dos Passos.

Contudo, ao chegar à “casa de tolerância”, o homem apenas ficou parado durante alguns minutos à porta. Depois botou um boné preto na cabeça, vestiu um colete escuro, como os usados por garçons e deu meia-volta.

De frente pro Beco do Candeeiro, avistou primeiro Adileu Santos, o Baby, e Reginaldo Dias Magalhães, o Nado. Mais adiante estava Edgar Rodrigues de Arruda, o Indinho. Enfiou então a mão direita por baixo da calça, na altura da cintura, e entrou novamente na viela. Seus passos eram firmes porém sem aparentar pressa.

Sentados lado a lado e quase colados um ao outro por causa do frio, Baby e Nado não perceberam o retorno do homem. Muito menos a pistola automática 7,65 que trazia à mão. Eles não tinham sido avisados do “rendez-vous”.

Sem camisa, de calça azul e tênis da marca Puma nos pés, Baby, o primeiro do corredor da morte, foi atingido na cabeça. A bala entrou pela têmpora esquerda e saiu pelo olho esquerdo. O menino preto de cabelos encaracolados trazia no ombro direito a tatuagem de um morro e de um coqueiro. No antebraço direito mais duas tatuagens: na parte superior, divididas por um coração, as letras A e K; um pouco mais abaixo, uma caveira.

Com o corpo do colega precipitado contra si, Nado encolheu-se, juntando instintivamente os joelhos e cruzando os braços. O primeiro tiro atravessou-lhe o pulso esquerdo e atingiu-lhe a cabeça. Com o disparo recebido à queima-roupa, partes de sua massa encefálica saíram-lhe pela boca. O matador ainda atiraria mais quatro vezes, atingindo-lhe o joelho e antebraço esquerdos.

No domingo, a seleção brasileira de futebol disputaria a final da Copa do Mundo da França contra os donos da casa. Muito provavelmente por isso, Indinho – apaixonado por futebol – trajava camiseta azul, calção verde e tinha uma fita verde e amarela no pulso esquerdo.

Incrível que possa parecer, mesmo depois de ouvir seis disparos, o garoto de cabelos pretos e escorridos, motivo de seu apelido, não esboçou reação. Petrificado de terror, virou alvo fácil. O projétil perfurou-lhe a região acima do ouvido direito e saiu pelo olho direito. Morreu na hora.

Do outro lado da rua, ainda na praça, Edilson Alves Ferreira Júnior, o Verminose, foi surpreendido e, de frente pro criminoso, topou com o “berro” apontado contra si. Por duas vezes seguidas a arma engasgou. Os dois tiros seguintes erraram o alvo. Apavorado, o menor sacou o revólver calibre 32 que portava e enquanto corria em direção à Galdino Pimentel, atirou duas vezes a esmo.

Já no calçadão, olhou para trás e observou que o assassino trocava o carregador da arma e saía em seu encalço. Ziguezagueando pelo calçadão e como que recebendo cobertura sobrenatural, não foi atingido por nenhum dos disparos.

Ao chegar à Praça da República, esbaforido pela corrida, tentou conseguir guarida na Igreja da Matriz, onde era realizado um casamento. Um segurança tratou de botá-lo pra fora. Na escadaria do santuário e virado para a avenida Getúlio Vargas, o adolescente viu seu perseguidor entrar num ônibus. Ao avistar um policial conhecido, relatou-lhe aos gritos a chacina: “Mataro meus amigo ali”.

Contrariando a sugestão de seguir o circular, o policial levou Edilson de volta à cena do crime. Chegando lá encontraram uma guarnição da polícia militar, a imprensa e o corpo de Indinho estendido no chão. Baby e Nado tinham sido levados em estado gravíssimo ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Nenhum deles resistiria aos ferimentos.

Liberado pelo policial, Verminose pegou o rumo da avenida do CPA. Por volta de seis da manhã, próximo ao viaduto, foi novamente perseguido pelo assassino de seus amigos e fugiu em direção ao bairro do Pedregal.

O assassinato dos menores Adileu Santos, Edgar Rodrigues de Arruda e Reginaldo Dias Magalhães ficou nacionalmente conhecido como o “A Chacina do Beco do Candeeiro”.

Os fatos narrados até aqui fazem parte do depoimento de Edilson Alves Ferreira Júnior, o Verminose, único sobrevivente da barbárie, e que subsidiou a denúncia oferecida pelos Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), Roberto Aparecido Turim, Mauro Zaque de Jesus e Elisamara Sigles Vodonós.

Na peça, enviada à 13ª Vara Criminal de Cuiabá, em 13 de agosto de 2003, com base no testemunho e no auto de reconhecimento feitos por Edilson, os promotores acusaram o ex-policial militar Adeir de Souza Guedes Filho, o “Zé do Caixão”, à época com 38 anos e cumprindo pena de 16 anos na Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger, de triplo homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítimas e tentativa de homicídio.

O ex-PM somente seria julgado onze anos depois, em 17 de setembro de 2014, quando foi absolvido por quatro votos a três em júri popular. Apesar de ter a prerrogativa de recorrer da decisão, o Ministério Público decidiu por declarar o caso como encerrado.

Antes de Adeir, dois outros homens, Jair Cândido da Cruz e Lúcio da Silva, foram apontados como suspeitos, mas acabaram não sendo formalmente denunciados pelo MP por falta de provas.

Um mês depois dos crimes, o artista plástico Jonas Correa esculpiu uma estátua em pedra na Praça Senhor dos Passos, localizada ao lado do beco em tributo a Adileu, Edgar e Reginaldo. Cômico se não fosse trágico, hoje a macabra obra de arte serve como ornamento da casa sem teto sem nada de uma legião de homens e mulheres que não têm nem a areia para morar.

Passados vinte anos da chacina, Albina Rodrigues, Maria Santos e Maria Domingas, as mães de Baby, Indinho e Nado, persistem em busca de justiça, ainda que tardia.

Johnny Marcus é natural de Cuiabá, tem 50 anos de idade e é jornalista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Foi professor de inglês e interpretação de texto em língua portuguesa durante 25 anos nas principais escolas particulares de Cuiabá. Atuou como repórter nos jornais Correio de Mato Grosso, Circuito Mato Grosso, a Gazeta e na revista RDM. Como radialista trabalhou nas rádios Clube FM, Cuiabana FM, Centro América FM, Regional FM e foi o locutor oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014 na Arena Pantanal.