Conheço um pouco das ideias de Eliana Alves Cruz; pela literatura. “O Crime do Cais do Valongo” foi uma leitura impactante, não apenas pelas descobertas, mas pelo que tem de verdadeiro, embora ficção. Agora, com a leitura de “Água de Barrela”, o mergulho foi diferente. Tenho as duas edições, a da Fundação Palmares, fruto de concurso que premiou o inédito da autora, em 2015, e o da Editora Malê, de 2018, com tratamento gráfico mais apurado e de agradável leitura. A começar pela capa, que além de ser pura arte, tem um elemento emocional distinto para Eliana, fruto da cessão de uma tia, especialmente para esse fim.

Conheço um pouco. Já li sobre tumbeiros, pesquisei inúmeros aspectos da escravatura, da emancipação, da cultura afrodescendente, do conceito negro-brasileiro, além de procurar por históricos de constituição de personagens no cinema e na literatura. Mas a leitura de seu “crime” me atirou a perspectiva de contato com uma ambientação na qual mais de 75% dos escravos comercializados em toda a América do Sul antagonizaram sua história. E os protagonistas é que ganharam os holofotes, antes da história começar a vir por baixo. “Entre agosto de 1845 e maio de 1851, foram abordadas, apreendidas e destruídas, pela Marinha real britânica, 368 embarcações que faziam tráfico de escravos para o Brasil, muitas em águas territoriais brasileiras” (idem, p. 27).

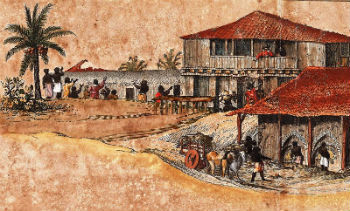

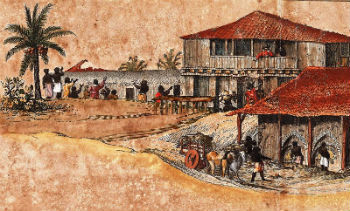

Lincoln e os ingleses. Comércio e tráfico. “Capitães da Areia” e “Cidade de Deus”. Agora conheço um pouco mais. E Eliana me apresenta a sua visão de um outro protagonismo. “A nobreza do Recôncavo tinha sua versão negra e grande parte dela estava ali naquele local” (idem, p. 64). A cidade de Cachoeira, na Bahia, sedia um histórico de amparo a sua genealogia. Por intermédio de entrevistas não estruturadas com uma de suas tias, a autora reconstrói e dinamiza o deslocamento no espaço e no tempo de seus antepassados em episódios grandiosos na escala de sobrevivência a que foram submetidos.

Há espaço para muito mais do que esta crônica permite agrupar. Não se trata de aqui confrontar protagonismo e antagonismos concêntricos, embora seja patente que na pessoa de um feitor, como Moreno, possamos observar a existência de um “rancor que sentia por toda e qualquer pessoa branca, pelos mulatos que tudo faziam para embranquecer e também por alguns negros que aparentavam servir aos brancos com gosto”(idem, p. 108). Entre a Casa Grande e a Senzala há muito mais filosofias do que se possa supor um comentarista da obra de Gilberto Freyre, de Oliveira Viana, Nina Rodrigues e de outros mais. “Tudo continuaria como sempre. Os negros lá e eles, os brancos, cá. Sem as crueldades do passado, no entender dela, mas os papéis estavam bem marcados e definidos há muito tempo, e assim permaneceriam” (idem, p. 150).

Caetano Veloso contribuiu para eternizar a ideia de que a praça é do povo e o céu é do condor. Mas a narrativa de Eliana nos sugere que “todas as coisas nessa terra têm dono. A rua também tem os seus” (idem, p. 177). E esse espaço tão democrático também tem sido desrespeitado pela ganância do poder econômico, pela lógica da ocupação do território, pelos impedimentos que, a pretexto da higienização, ainda têm sido levantados. Chico César nos confessava há algum tempo sua indignação: “Respeitem meus cabelos, brancos”.

Nossa economia tem sido pautada pelo estudo dos ciclos, coisa típica de país calcado no extrativismo, quer seja mineral ou vegetal. Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, agora comodities. Monoculturas que geram muitas pragas. Sabe-se que “Café sem açúcar é para o gosto de muito poucos, mas a abolição e a chegada da república foram fatais para os mandachuvas baianos donos dos canaviais, que perderam dinheiro e prestígio para os paulistas do café” (idem, p. 251). As metáforas de Eliana Alves Cruz iluminam os caminhos trevosos da cultura hegemônica que relegou aos negros e negras o limbo na construção de um imaginário nacional.

Conheço agora um pouco das ideias de Eliana. E aguardo pacientemente pela próxima obra que revelará mais do que tento adivinhar. Ela sabe de coisas que intento saber. Ainda não conheço essa negra, mas já me sinto mais próximo de uma verdade, seja ela qual for; sei que virá a lume, um dia. Enquanto isso tomo café, preferencialmente sem açúcar, mas é apenas por ter educado o paladar, pura e simplesmente. Apenas isso.

REFERÊNCIA

CRUZ, Eliana Alves. Água de Barrela. Rio de Janeiro: Malê, 2018.